圖片來源:canva 圖庫

美國的禁酒時期從 1920 年一路禁到 1933 年。

政府本意是要為了整頓社會風氣,打造一個更清明自律的社會,表面上是一場全國對酒精的封鎖,沒想到卻喚醒了全民的「偷喝」創意魂。畢竟,自從亞當與夏娃偷嚐禁果以來,人類對「不能碰的東西」似乎總有一股莫名的執著——越禁,越想喝!

既然市面上買不到酒,那只好自己動手。於是,一股自釀風潮悄然興起。只不過,事情沒那麼簡單。

當時啤酒因為酒精濃度太低,要走私運送一批份量大、風險又高,實在划不來。於是大家轉而改釀高濃度的蒸餾酒,方便藏、效力強,可以說是一小罐抵三瓶。

我剛移民美國時,偶而有人在我面前提起「Moonshine(月光)」這個詞。奇妙的是,他們說這個詞的語氣總帶點曖昧,臉上還會浮現一種特別的表情。

後來我才搞懂,這個「Moonshine」跟我們想像中「月亮代表我的心」的那種詩意月光,完全是風馬牛不相及。在美國,Moonshine 指的是禁酒時期那種「偷釀的烈酒」,通常是高酒精濃度、價格低廉、品質參差不齊的私酒。

當年,為了避開政府的追查,人們多半趁著夜色偷偷釀酒,靠的就是月光照明,因此得名「Moonshine」。

但這些酒因為是非法,大多出自非專業人士之手,有些口味又烈又嗆,所以人們發明了另一套飲用技巧:加果汁、加糖水,甚至可能要加點勇氣,就演變成「調酒」。如今市面上販售的 Moonshine,大多已是合法酒廠生產的商品化版本,雖經過政府監管與課稅,但仍保留「傳統 moonshine」的風格與標示,成了一種懷舊式的品牌風格。

▌越禁越美麗的創意年代

在那段禁止飲酒的歲月裡,酒精並未真正消失,只是變得更加隱密,也更加富有創意。禁酒令留下的,不是法律條文或道德說教,而是一段融合人性巧思與社會現實的地下飲酒文化,甚至寫進了經典文學與電影之中,成為時代風貌的象徵。

當然,光釀酒還不夠,還得藏好它們。

這時候,人類發明的才華就全面爆發了。有人把鋼製小酒瓶做成弧形,可以貼身綁在腿上走跳無痕;有人挖空厚書,裡頭剛好能塞進一小瓶酒,真是「書中自有黃金酒」;還有巧手的女士縫製特製背心,腰際一圈葡萄酒瓶,行動酒吧一身搞定。甚至還出現了可以裝酒的拐杖——拄著走路,喝著微醺,連步伐都多了點節奏感。

在美國,派對常常搭配主題式的穿著要求(Dress Code),從狩獵風、復古旗袍、萬聖節造型到英式下午茶的帽子造型,各種創意穿搭五花八門。大家精心打扮、拍照留念,像是在共同創作一場主題裝置藝術,也寫下一段段難忘的集體記憶。

有次我收到一份「Meals on Wheels」慈善活動的邀請函,上頭註明服裝主題為「1920 年代風格」,讓我一時不知所措——那年代我還沒出生呢!原來他們說的,就是電影《大亨小傳》(The Great Gatsby)裡的那個風華年代。

這部改編自 1925 年經典小說的電影,自出版以來,這本小說已多次被搬上大銀幕。最讓人記憶深刻的,莫過於 2013 年李奧納多主演的版本,那華麗的場景、復古的風格,讓我一秒理解「Dress Code」的靈感從何而來。

當年我在戲院看《大亨小傳》時,只覺得畫面華美,如今因一場慈善活動,才真正理解那背後的時代精神。那不只是電影的裝飾風華,而是歷史的矛盾回音。

有次我受邀去參加一場酒吧舉辦的「輕聲說」(Speakeasy)特別活動,地點就在隔壁小鎮的餐廳,我購得一個活動的時間、地點與「通關密語」。那天餐廳是固定休息日沒有營業,我們走到後門廚房入口,門口站著一位神祕男子,低聲問我:「通關密語?」我報上密語後,他才輕輕點頭,推開門。我們走進昏黃燈光下的空間,裡頭有現場爵士樂團在熱烈演奏中,那是感性的 1920 年代的爵士老歌,小小的舞池裡的摩登女郎,身穿有流蘇裙擺的復古服飾、腳踩高跟,隨著節奏搖擺。

賓客們舉杯交談,氣氛神祕又迷人。那晚,我彷彿不是參加派對,而是穿越時空,踏進了美國禁酒時代的地下世界,一場現代人對 Speakeasy「輕聲說」的致敬,這下子我整個人浸潤在燈光、音樂與賓客們一致著裝所營造出的氛圍之中,真切感受到地下酒吧、爵士樂與當時正流行的「裝飾藝術 Art Deco」風格服飾彼此串連、交織成一段鮮活的歷史場景。

▌社交場景的改寫

禁酒時代,數千家只接待男性的酒吧一夕關門,「合法」替代管道悄然出現。有人轉向藥局,憑處方購買「藥用酒」,連醫院和藥房生意都因此水漲船高;有人投入宗教懷抱,領取「聖餐用酒」,教會人數暴增;更多人則尋求地下酒吧與私酒販。

地下酒吧入口前得說密語,以防警方突襲。原本男性主導的飲酒空間逐漸打破界線,女性開始參與舉杯跳舞,社交場景就此改寫,地下酒吧的競爭,催生了現場娛樂的需求,爵士樂隊進駐、舞池熱絡,派對文化與夜生活迅速蔓延,尤其在大都會城市裡,地下酒吧數量倍數成長。

這些隱密空間不僅改變了飲酒方式,也意外拉近了性別與階級之間的距離。

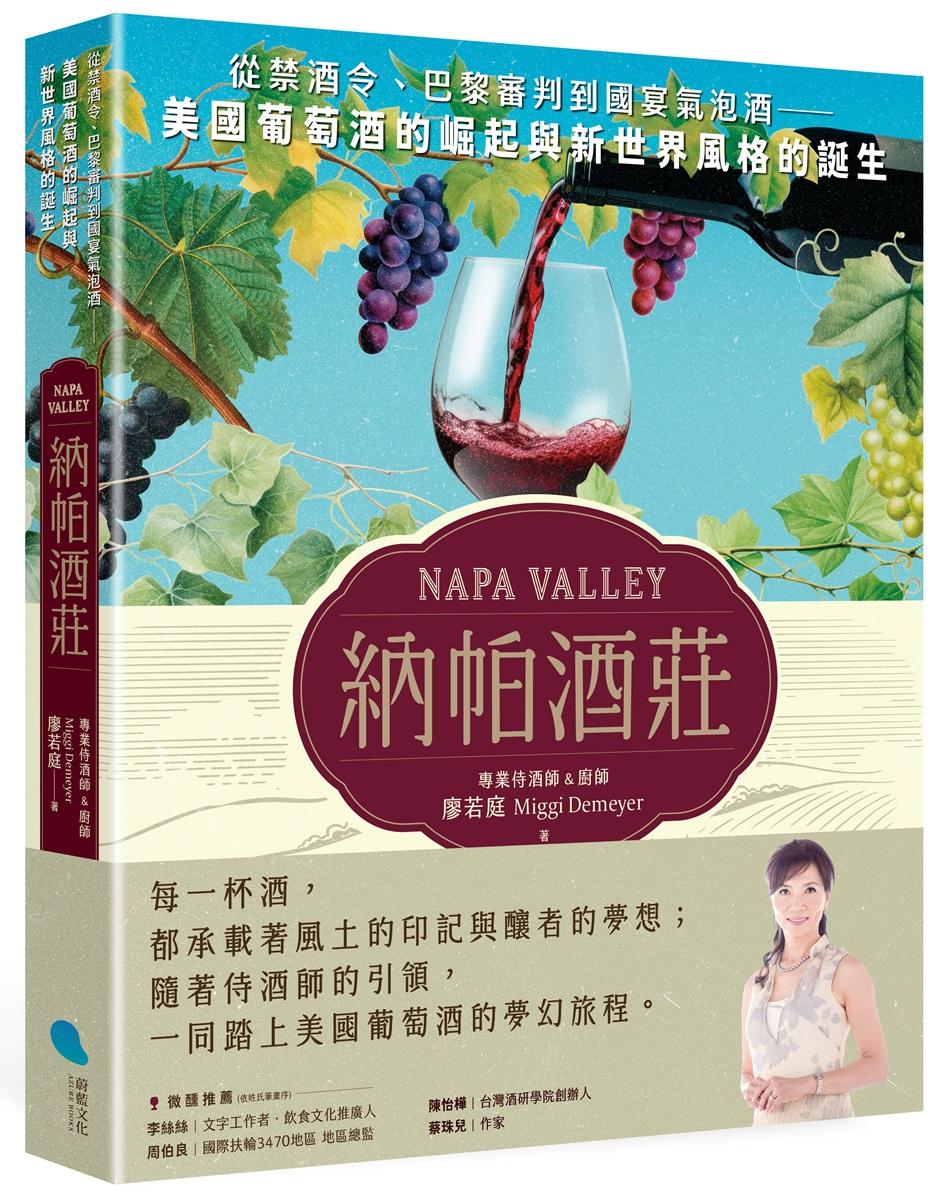

本文摘自 蔚藍文化《納帕酒莊》

我的收藏

我的收藏