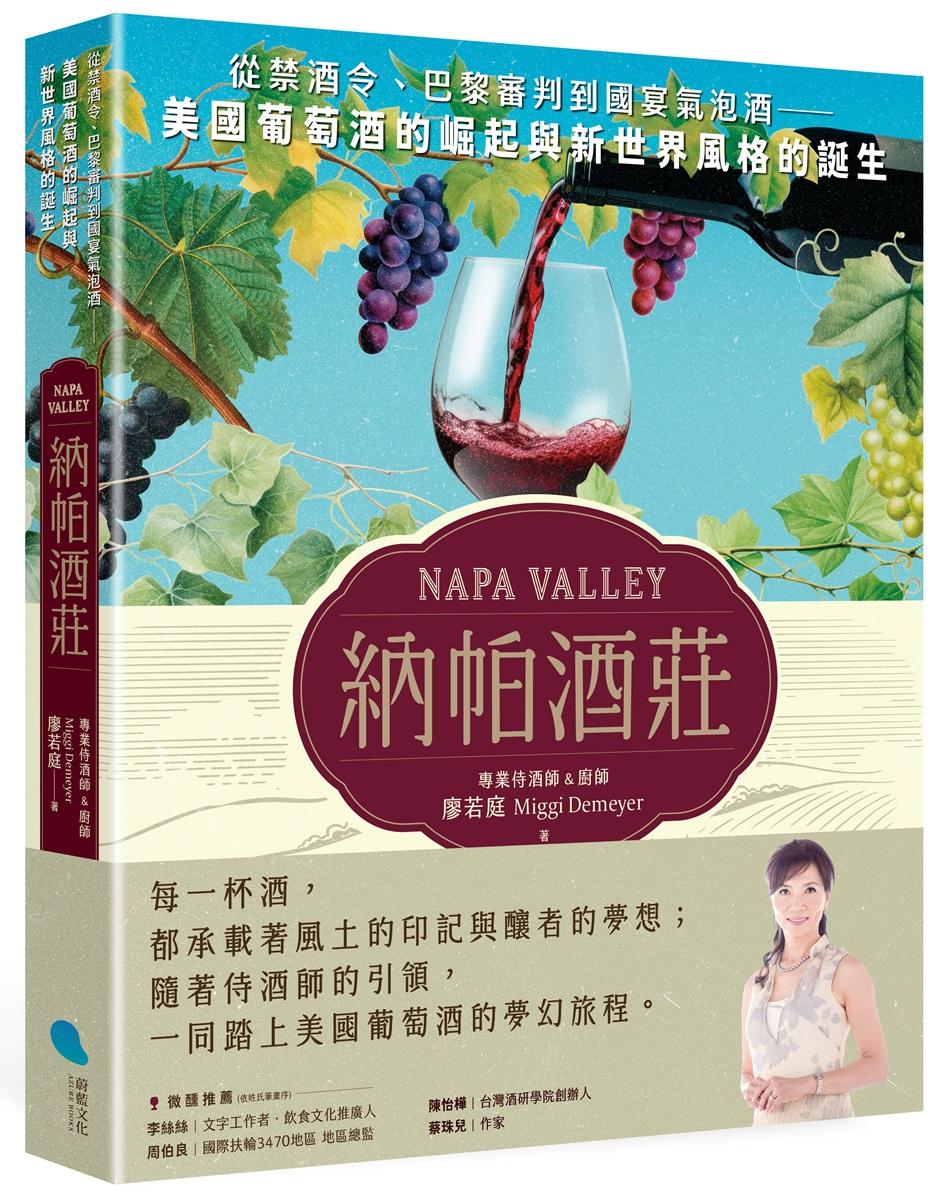

內容簡介

\一部橫跨歷史、文化、人物與風土的故事/

《納帕酒莊》是你認識美國葡萄酒的第一本書

隨著侍酒師的腳步,一起踏上美國葡萄酒的夢想之旅

在美國加州舊金山以北,一條不足五十公里的山谷,孕育了足以撼動世界的葡萄酒傳奇。本書由旅美二十多年的侍酒師暨廚師 Miggi Demeyer 執筆,以第一手走訪記錄與深度專訪,揭開納帕谷如何從酒禁後的荒蕪,一步步走向世界舞台,最終改寫葡萄酒的世界版圖。

《納帕酒莊》是一部橫跨歷史、文化、人物與風土的故事集。作者 Miggi 的筆觸清新,不僅傳遞知識,更能引領情感、喚起風味。她以二十年的觀察、採訪與追蹤,釀成這些動人的篇章。每一篇都如同一瓶陳年老酒,既品得出風味,也讀得出故事。她說,為葡萄酒「添油加醋」加故事,會變得更好喝。因為真正動人的,不只是酒本身,而是背後那些為夢想堅持的人與事。

▍在《納帕酒莊》裡,你將讀到——

酒禁時代的黑色幽默:從「黑雞」(Black Chicken)暗語,到「悄悄說」 Speakeasy 地下酒吧的浪漫反抗,人們用創意與勇氣在壓抑中找回飲酒的自由。

改寫歷史的瞬間:1976 年「巴黎審判」,加州酒首次擊敗法國波爾多與勃根地,讓世界看見新世界酒的無限可能。

傳奇人物的縮影:從「美國釀酒之父」André Tchelistcheff、「夏多內之王」 Mike Grgich,到堅持極致品質的 Randy Dunn,他們不只是釀酒師,更是夢想與信念的守護者。

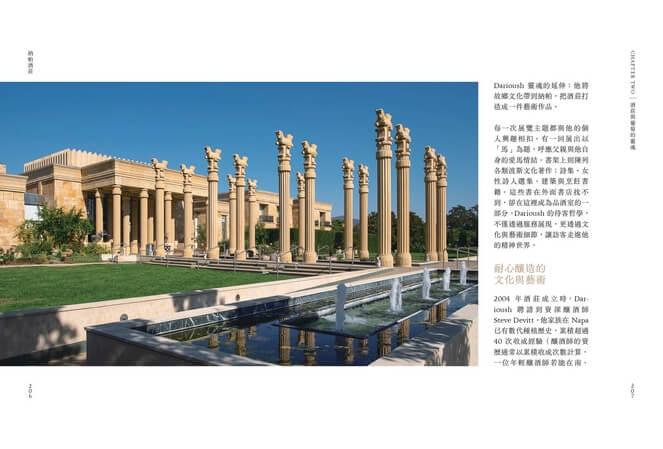

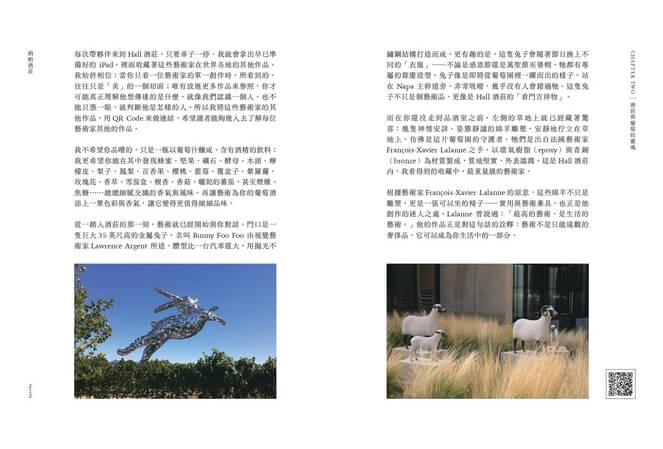

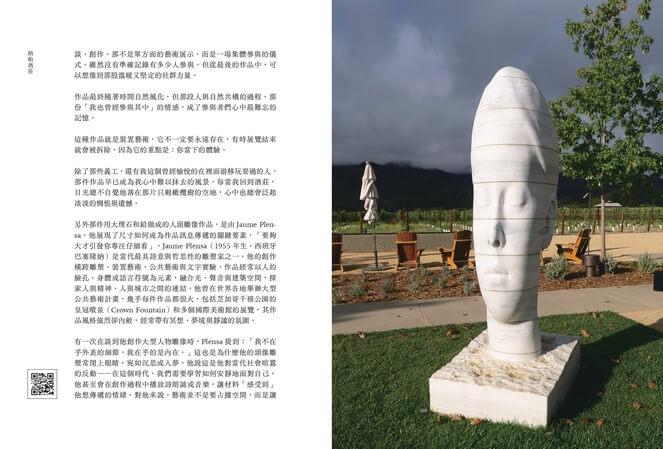

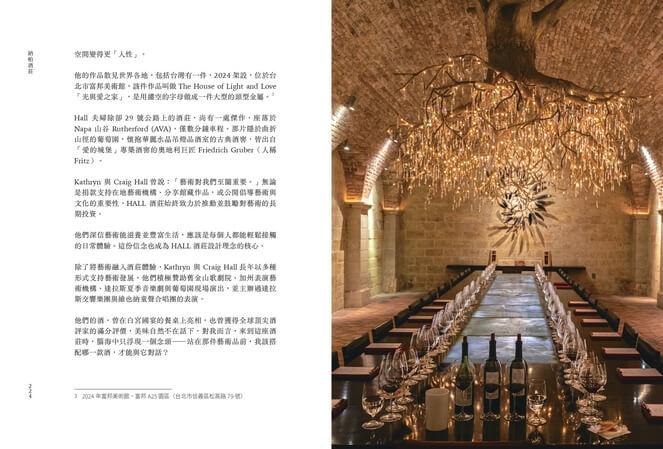

酒莊的風格拼圖:走進百年義式莊園 V. Sattui、帶有波斯風情的 Darioush、融合當代藝術的 HALL Wines——每一座酒莊都承載獨特的文化符號與精神風貌。

家族與小莊園的故事:隱身山谷深處、不設招牌的小酒莊,憑藉純粹與真誠,釀出有溫度的酒,寫下與大酒莊並列的動人篇章。

加了故事的美國酒,每一瓶都好喝!

所謂「舊世界」酒——以法國、義大利、西班牙為代表,重視傳統、產區法規與家族世襲,每一瓶酒背後都有一張祖譜與厚重的歷史。然而,美國所代表的「新世界」酒,則截然不同。

品飲美國葡萄酒是一種全新體驗。法國有嚴謹的產區制度與分級規範,強調「哪裡的酒」;美國則以「酒莊」與「釀酒師」為核心。相同的品種與風土,不同的人卻能釀出截然不同的風味。也因此,美國葡萄酒展現出獨特、多元且充滿可能性的樣貌。

品酒,需要引導與反覆嘗試;學習葡萄酒,其實是一種「群體行為」。酸度強不強?單寧有多重?是否帶苦韻?味覺與嗅覺的感受,需要透過彼此討論與印證來深化。這本《納帕酒莊》,正是你打開新世界葡萄酒視野的第一本書。它不只讓你看見美國酒的風格、自由與挑戰精神,更讓你透過一個個釀酒師的故事,理解「酒」為何能成為文化、夢想與信念的容器。

◆微醺推薦 (依姓氏筆畫序)

李絲絲|文字工作者.飲食文化推廣人

周伯良|國際扶輪3470地區 地區總監

陳怡樺|台灣酒研學院創辦人

蔡珠兒|作家

適合閱讀對象

想輕鬆理解葡萄酒的初學者

美食、旅遊與飲食文化愛好者

想深入了解美國新世界葡萄酒的專業人士與學生

葡萄酒從業者、餐飲科系學生與品酒會主持人可作為延伸素材

作者介紹

廖若庭Miggi Demeyer 老師

出生於台灣,大學主修舞蹈,熱愛美食與葡萄酒。1993–2003 年在藥廠從事治療用藥藥品行銷專員十年,專門負責醫學中心,經銷產品包括賀爾蒙、不孕症、心律不整及化療用藥。2004年搬到舊金山灣區,開始全心專研於食物和葡萄酒的知識。2008年以最高榮譽畢業於加州廚藝學院(法國藍帶廚藝學院分校),2017年與美國Top Chef 電視名廚 Mei Lin 一起受美國企業邀請,在紐約及舊金山主持各一百人食物與葡萄酒的活動。Miggi的第一本著作《Miggi上菜!好酒、好菜、好時光,跟著藍帶廚酒師世界辦桌》2012 年在台灣出版,廣泛介紹了包括中國菜等的世界菜餚、基本葡萄酒搭配菜的祕訣、西方的烹飪技術,以及如何成功的辦一場宴會。 http://660food.com

▍學歷及證照

Court of Master Sommelier Certified Sommelier侍酒師證書

加州法國藍帶廚藝學院,最高榮譽畢業

▍經歷

舊金山灣區餐廳「味道成都」葡萄酒顧問及酒單撰寫

Miggi頂級酒莊品酒行 廚藝教室、烹飪及品酒教學負責人

U Channel優視頻道電視節目「舞動酒香」主持人

星島中文電台「Miggi 的廚房吃喝我最大—葡萄酒時間」

聯絡電話:925-895-9703 隨時歡迎打電話詢問及索取資料。

廖若庭 miggi@demeyer.org

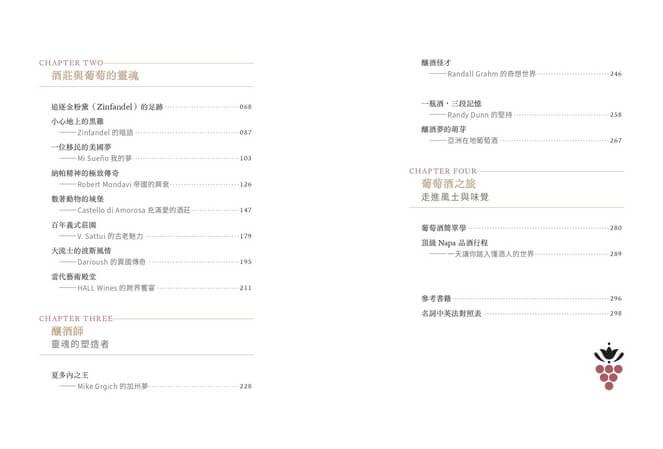

目錄

推薦序 喝掉你的身體,還要喝掉你的靈魂

自序 跟著葡萄酒去旅行——那些藏在地圖背後的名字

第一章 納帕谷傳奇的誕生

美國酒禁時期

美國釀酒之父

巴黎審判

白宮國宴氣泡酒的祕密

第二章 酒莊與葡萄的靈魂

追逐金粉黛(Zinfandel)的足跡

小心地上的黑雞——Zinfandel 的暗語

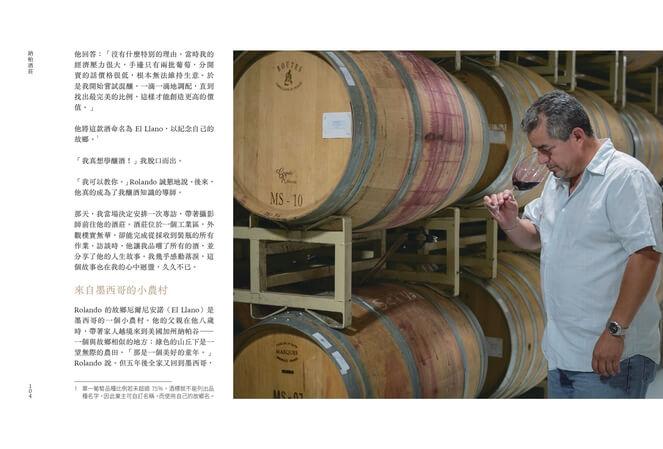

一位移民的美國夢——Mi Sueño我的夢

納帕精神的極致傳奇——Robert Mondavi 帝國的興衰

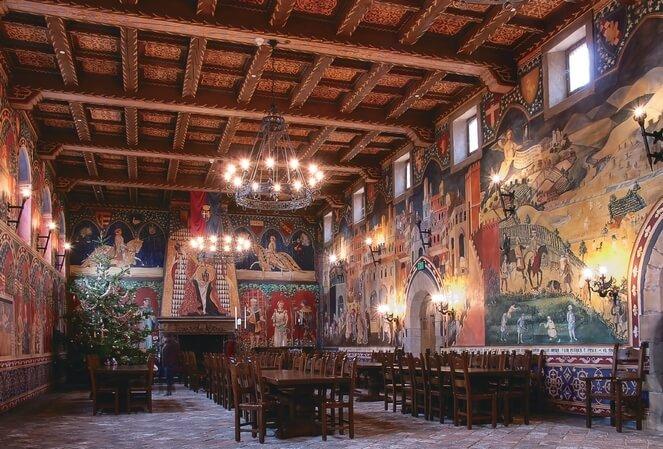

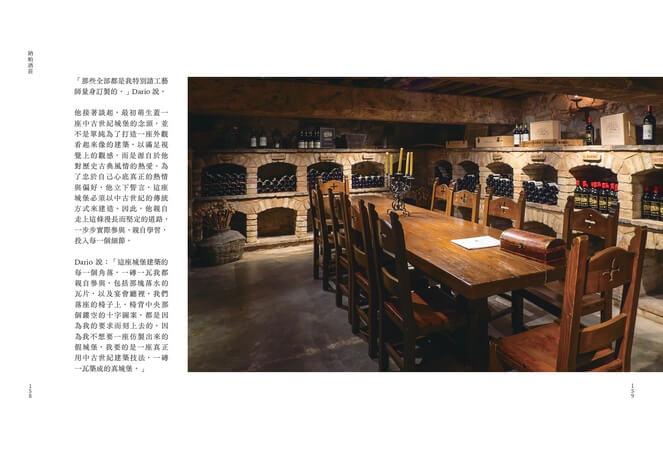

數著動物的城堡——Castello di Amorosa充滿愛的酒莊

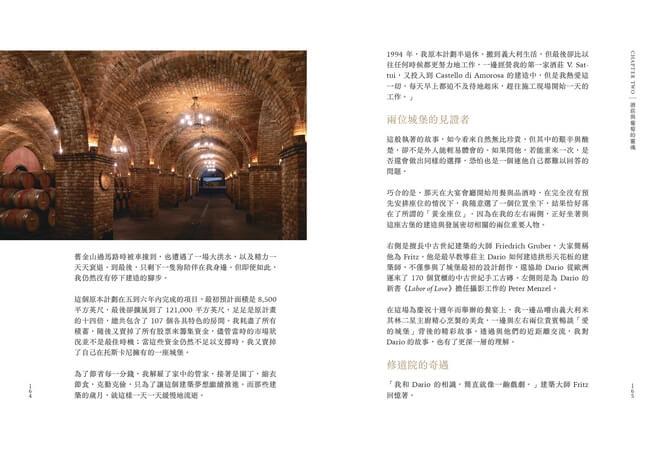

百年義式莊園——V. Sattui 的古老魅力

大流士的波斯風情——Darioush 的異國傳奇

當代藝術殿堂——HALL Wines 的跨界饗宴

第三章 釀酒師:靈魂的塑造者

夏多內之王——Mike Grgich 的加州夢

釀酒怪才——Randall Grahm 的奇想世界

一瓶酒,三段記憶——Randy Dunn 的堅持

釀酒夢的萌芽——亞洲在地葡萄酒

第四章 葡萄酒之旅:走進風土與味覺

葡萄酒簡單學

頂級 Napa 品酒行程:一天讓你踏入懂酒人的世界

參考文獻

名詞中英法對照表

序/導讀

【自序】

「找到你所摯愛的事,那麼你一生中就永遠不用工作。」

這是我寫給「不喝酒的你們」,也寫給「愛酒如命的人」的一本書。書中記錄了那些深深打動我的傳奇人物與他們鮮為人知的故事。不論你是否喝酒,我都希望這本書能為你的旅程增添別樣的深度與風味。

2004年,我從台灣移居美國,除了教品酒與料理,也主持了廣播節目《Miggi 的廚房—吃喝我最大:葡萄酒時間》長達十餘年。為了豐富節目內容,我走訪加州納帕山谷(Napa Valley)與世界各地產區,拜訪酒莊、訪談釀酒師,深入理解土地與人的對話,以及他們如何以技法與熱情釀出風格獨具的酒。

有些釀酒師原本與葡萄酒毫無關聯,卻因一次偶然的品飲,從此燃起夢想;有些人在艱困環境中,仍守著一片葡萄園,讓藤蔓歷經春夏秋冬、霜雪酷熱,卻依舊茁壯,濃縮成時間的印記與獨特的風味。

這本書的誕生,如同釀酒,需要長時間的醞釀與沉澱。從最初構思,到文字發酵、熟成裝瓶,我等待最合適的時機,將它呈現給你。

我想用最平實的語言,與你分享這段旅程。邀請你走進納帕——美國最具代表性的葡萄酒產區,也是一處人與土地共生的故事場域。

二十年的觀察、採訪與追蹤,化為這些篇章。每當我重讀時,依然被觸動。原來,一輩子深耕一塊土地、投注所有熱情,是如此值得敬佩。

「一旦找到你所摯愛的事,人生便再也不需為『工作』而工作。那些在別人眼中看似辛苦的付出,其實是你甘之如飴的生活方式。」

我始終相信,只要持續堅持熱情、真誠追夢,就能走出屬於自己的路。

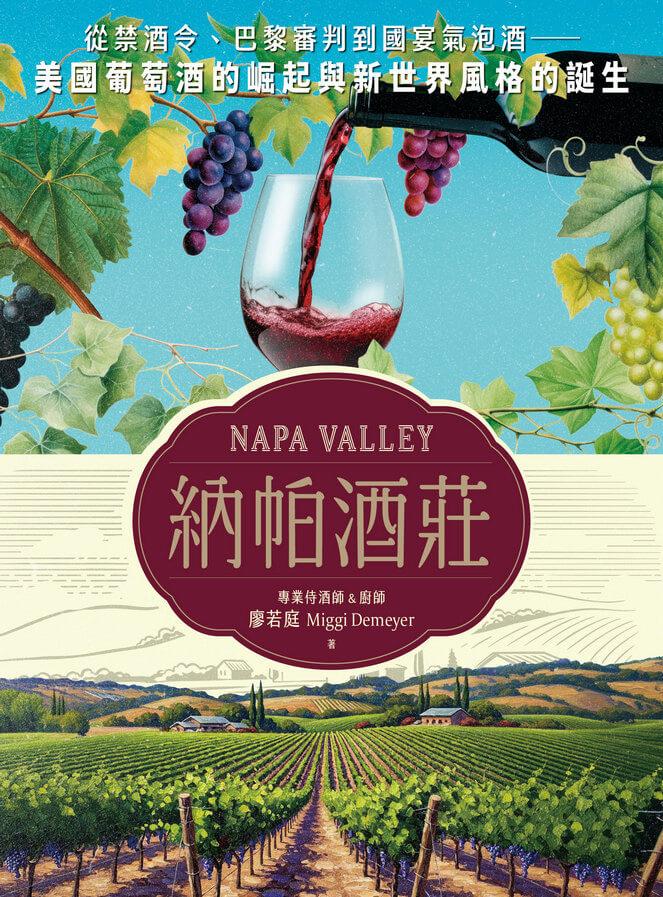

▎為什麼是納帕?

納帕谷位於美國加州西岸,距離舊金山僅一小時車程。這裡早已成為國際級葡萄酒聖地,以壯麗景致、頂級佳釀與卓越釀酒技藝聞名於世。

最初,整個山谷僅有四、五家酒莊,之後增至七家,再擴展到四十七家。如今登記在案的酒莊已超過七百家,其中四百多家對外開放,數量仍在成長。

那麼,為什麼有些酒莊能歷久彌新?為什麼某些年份的酒格外動人?誰創造了這些傳奇?又有哪些故事值得被記錄?

納帕谷的魅力,不僅在那些耳熟能詳的大酒莊,更在隱藏於山谷深處、只有在地人才知道的小故事,那才是納帕的靈魂——

Gerard Zanzonico 因一次旅行與意外墜馬而誤入葡萄酒世界;Mike Grgich 為追尋夢中理想之地,在鞋底藏了 32 美元,歷經四年波折才抵達納帕; Peter Mondavi 和 Robert Mondavi 兩位年過半百的男人,曾為一件皮草大衣扭打成一團,最後,一個保守傳統、一個打造出葡萄酒帝國,爾後卻拱手讓人。

還有人豪賭夢想:Dario Sattui 把所有資產抵押,只為建築夢中城堡;有人在盲飲比賽中奪冠,成為驚世傳奇;甚至還有運送私酒的地下行動。

有些夢已實現,有些成了傳說。這些故事,有的藏在金碧輝煌的酒莊背後,有的則帶著密語般的幽默,悄悄流傳。

我常說,為葡萄酒「添油加醋」加點故事,它會變得更好喝。因為真正動人的,不只是酒,而是背後那些為夢堅持的人與事。

▎酒莊背後的故事

回望百年前的納帕,曾歷經長達十三年的禁酒令與壓抑時期。正因有一群懷抱願景的人,才為這片土地寫下新頁。他們的努力不僅創造了一家家酒莊,也奠定了納帕的釀酒歷史與世代傳承。

許多酒莊的創業過程並不華麗,卻充滿真誠與堅定。釀酒師從無到有,靠熱情與毅力,打造出風格獨具的酒莊。他們之間互相切磋、啟發靈感,甚至彼此協助——從技術分享、設備租借,到親自幫忙釀酒。這份互助精神,早已深植於納帕的風土文化之中。

正如 Robert Mondavi 的信念:「要讓納帕成為偉大的葡萄酒產區,我們每一個人都必須扮演好自己的角色。」

走進這些家族經營的酒莊,你會發現,這裡不只有葡萄酒,還有一段段等待被發掘的歷史故事。

小型家族酒莊,就像一間間藏在葡萄園深處的故事屋。主人親自接待,從栽種、釀造到裝瓶,全由他們親手完成。他們的酒沒有浮誇包裝,也不靠廣告,卻蘊含真摯風味與溫度,有時比知名大酒莊更具性價比。

這些珍貴的小酒莊,往往隱身在主流觀光路線之外。沒有熟人介紹,你甚至不會知道他們的存在。他們不設醒目招牌或遊客中心,許多連對外營業資訊都沒有,只靠口耳相傳與熟客回訪。我也是走了不少迂迴路,才慢慢學會如何找到這些「藏在地圖背後的名字」。

這類小酒莊,類似「膜拜酒」(Cult Wine)。膜拜酒的特色是年產量極低,卻吸引成千上萬買家爭相購買,價格自然水漲船高,這些膜拜酒的背後通常有很穩固的資本,可以經得起起頭時的釀製、擺放,都沒有經濟壓力,只專注在最好的工藝。

其中最具代表性的,莫過於嘯鷹酒莊(Screaming Eagle),要買到它,幾乎得靠信仰與等待。一位侍酒師朋友 Jose 排隊十年才獲得資格,他笑說:「那等待的過程,真的很像在拜拜求籤!」

若不在名單內,只能透過拍賣會或轉售市場,一瓶酒可能飆破 3,000 美元,仍是一瓶難求。這就是「膜拜酒」最貼切的寫照。

▎葡萄酒的學習,不只是知識

品酒,需要引導與反覆嘗試;學習葡萄酒,其實是一種「群體行為」。味覺與嗅覺的感受,需要透過彼此討論與印證來深化。酸度強不強?單寧有多重?是否帶苦韻?交流讓我們更了解自己,也建立與他人的語言。

閱讀書是與你單獨對話,不打算教條式地塞給你葡萄酒知識,而是想透過故事,讓你看見生活的另一面——關於選擇、品味與堅持。知識不必硬背,而會像靈魂一樣,隨著故事自然流進心裡。

對習慣舊世界風格的飲者而言,美國葡萄酒是一種全新體驗。法國有嚴謹的產區制度與分級規範,強調「哪裡的酒」;美國則以「酒莊」與「釀酒師」為核心。相同的品種與風土,不同的人卻能釀出截然不同的風味。這裡沒有繁複的法規,有的是自由與創造力。

一邊是歷史與法令共築的舊世界,一邊是自由與風格驅動的新世界。也因此,美國葡萄酒展現出獨特、多元且充滿可能性的樣貌。

更重要的是,世界各地都在發展屬於自己的酒文化。亞洲,也有許多熱情的釀酒師,正釀出屬於他們土地的語言與風味。

關注本地酒莊,不只是認同土地,更是一種理解與學習。我相信,葡萄酒是結合天地人的產業。有人用心釀酒,也需要有人用心品飲,這份互動,才是葡萄酒最迷人的地方。

無論你是老饕,還是初次踏入納帕,我希望透過這些人物與酒莊的故事,能讓你彷彿成為小鎮的一員,與這片土地一同成長,見證它的歷史。讓我們從文字中感受身歷其境,也在納帕,經歷一場真正動人的葡萄酒之旅。

內文試閱

美國酒禁時期

酒禁(Prohibition),指的是美國於 1920 年至 1933 年之間,全國性禁止生產、運輸與銷售酒精飲料的歷史時期。這段時期的實施依據,源自《美國憲法第十八修正案》(18th Amendment),以及其具體執行法案——「沃爾斯泰德法」(Volstead Act)。

對一般人來說,偶爾聽到鄰居在家釀酒,總覺得那是少數人的興趣,但在美國,卻是一個很普遍的現象。打開亞馬遜網站,各式各樣的釀酒器具一應俱全,不論是啤酒、水果酒,甚至連蒸餾酒的器材通通買得到。

我自己也曾用台灣人發明的全自動釀酒器 ALCHAME,親手釀製水果酒和清酒。這台機器會自動消毒、測量酒精濃度,還會提醒你發酵已完成。整個過程有趣又有成就感,釀好之後,就吆喝朋友來家裡小酌一番。

這樣的釀酒風氣到底從哪裡來?為什麼美國有那麼多人熱愛自釀?其實,這與美國「禁酒令」的歷史背景有很大關係。當一個國家全面禁止販售酒精飲品,人們自然就激發出滿滿的創意和幽默感,用自己的方式找回那一杯酒的自由。這個禁酒令叫「沃爾斯泰德法案」(Volstead Act)。

▎沃爾斯泰德法案

美國的禁酒時期從1920年一路禁到1933年。政府本意是要為了整頓社會風氣,打造一個更清明自律的社會,表面上是一場全國對酒精的封鎖,沒想到卻喚醒了全民的「偷喝」創意魂。畢竟,自從亞當與夏娃偷嚐禁果以來,人類對「不能碰的東西」似乎總有一股莫名的執著——越禁,越想喝!

既然市面上買不到酒,那只好自己動手。於是,一股自釀風潮悄然興起。只不過,事情沒那麼簡單。當時啤酒因為酒精濃度太低,要走私運送一批份量大、風險又高,實在划不來。於是大家轉而改釀高濃度的蒸餾酒,方便藏、效力強,可以說是一小罐抵三瓶。

我剛移民美國時,偶而有人在我面前提起「Moonshine(月光)」這個詞。奇妙的是,他們說這個詞的語氣總帶點曖昧,臉上還會浮現一種特別的表情。

後來我才搞懂,這個「Moonshine」跟我們想像中「月亮代表我的心」的那種詩意月光,完全是風馬牛不相及。在美國,Moonshine 指的是禁酒時期那種「偷釀的烈酒」,通常是高酒精濃度、價格低廉、品質參差不齊的私酒。當年,為了避開政府的追查,人們多半趁著夜色偷偷釀酒,靠的就是月光照明,因此得名「Moonshine」。

但這些酒因為是非法,大多出自非專業人士之手,有些口味又烈又嗆,所以人們發明了另一套飲用技巧:加果汁、加糖水,甚至可能要加點勇氣,就演變成「調酒」。

如今市面上販售的 Moonshine,大多已是合法酒廠生產的商品化版本,雖經過政府監管與課稅,但仍保留「傳統 moonshine」的風格與標示,成了一種懷舊式的品牌風格。

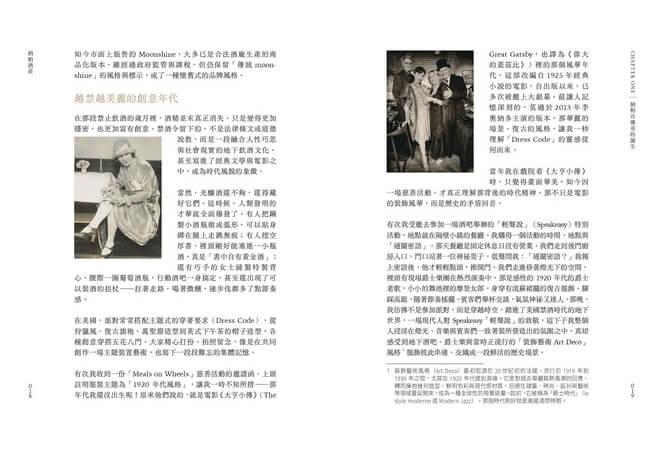

▎越禁越美麗的創意年代

在那段禁止飲酒的歲月裡,酒精並未真正消失,只是變得更加隱密,也更加富有創意。禁酒令留下的,不是法律條文或道德說教,而是一段融合人性巧思與社會現實的地下飲酒文化,甚至寫進了經典文學與電影之中,成為時代風貌的象徵。

當然,光釀酒還不夠,還得藏好它們。這時候,人類發明的才華就全面爆發了。有人把鋼製小酒瓶做成弧形,可以貼身綁在腿上走跳無痕;有人挖空厚書,裡頭剛好能塞進一小瓶酒,真是「書中自有黃金酒」;還有巧手的女士縫製特製背心,腰際一圈葡萄酒瓶,行動酒吧一身搞定。甚至還出現了可以裝酒的拐杖——拄著走路,喝著微醺,連步伐都多了點節奏感。

在美國,派對常常搭配主題式的穿著要求(Dress Code),從狩獵風、復古旗袍、萬聖節造型到英式下午茶的帽子造型,各種創意穿搭五花八門。大家精心打扮、拍照留念,像是在共同創作一場主題裝置藝術,也寫下一段段難忘的集體記憶。

有次我收到一份「Meals on Wheels」慈善活動的邀請函,上頭註明服裝主題為「1920 年代風格」,讓我一時不知所措——那年代我還沒出生呢!原來他們說的,就是電影《大亨小傳》(The Great Gatsby)裡的那個風華年代。這部改編自1925年經典小說的電影,自出版以來,這本小說已多次被搬上大銀幕。最讓人記憶深刻的,莫過於2013年李奧納多主演的版本,那華麗的場景、復古的風格,讓我一秒理解「Dress Code」的靈感從何而來。

當年我在戲院看《大亨小傳》時,只覺得畫面華美,如今因一場慈善活動,才真正理解那背後的時代精神。那不只是電影的裝飾風華,而是歷史的矛盾回音。

有次我受邀去參加一場酒吧舉辦的「輕聲說」(Speakeasy)特別活動,地點就在隔壁小鎮的餐廳,我購得一個活動的時間、地點與「通關密語」。那天餐廳是固定休息日沒有營業,我們走到後門廚房入口,門口站著一位神祕男子,低聲問我:「通關密語?」我報上密語後,他才輕輕點頭,推開門。我們走進昏黃燈光下的空間,裡頭有現場爵士樂團在熱烈演奏中,那是感性的 1920 年代的爵士老歌,小小的舞池裡的摩登女郎,身穿有流蘇裙擺的復古服飾、腳踩高跟,隨著節奏搖擺。賓客們舉杯交談,氣氛神祕又迷人。那晚,我彷彿不是參加派對,而是穿越時空,踏進了美國禁酒時代的地下世界,一場現代人對 Speakeasy「輕聲說」的致敬,這下子我整個人浸潤在燈光、音樂與賓客們一致著裝所營造出的氛圍之中,真切感受到地下酒吧、爵士樂與當時正流行的「裝飾藝術 Art Deco」風格服飾彼此串連、交織成一段鮮活的歷史場景。

▎社交場景的改寫

禁酒時代,數千家只接待男性的酒吧一夕關門,「合法」替代管道悄然出現。有人轉向藥局,憑處方購買「藥用酒」,連醫院和藥房生意都因此水漲船高;有人投入宗教懷抱,領取「聖餐用酒」,教會人數暴增;更多人則尋求地下酒吧與私酒販。

地下酒吧入口前得說密語,以防警方突襲。原本男性主導的飲酒空間逐漸打破界線,女性開始參與舉杯跳舞,社交場景就此改寫,地下酒吧的競爭,催生了現場娛樂的需求,爵士樂隊進駐、舞池熱絡,派對文化與夜生活迅速蔓延,尤其在大都會城市裡,地下酒吧數量倍數成長。

這些隱密空間不僅改變了飲酒方式,也意外拉近了性別與階級之間的距離。

▎黑手黨的崛起

義大利裔酒吧經營者提供葡萄酒與料理,引起社會對義大利飲食文化的興趣;而私酒的興起也為有組織的犯罪帶來了前所未有的商機,提供了黑手黨幫派的獲利機會,他們接管酒的進口走私、製造和販售。最著名的莫過於芝加哥的阿爾.卡彭(Alphonse Gabriel Capone),他靠著供應非法酒類,每年獲利高達數千萬美元,最終則因逃稅才得以起訴他而入獄,他最後被關押在舊金山水勢險惡的惡魔島 Alcatraz,目前是舊金山的知名旅遊景點,這景點也被拍成電影。

阿爾.卡彭(Alphonse Gabriel Capone)可不是虛構電影裡的角色,而是現實中靠販酒致富、透過恐嚇與收買建立起犯罪帝國的黑幫頭目。他的故事像極了後來的知名電影《教父》中那個講求家族榮譽與「生意」平衡的黑幫世界,只不過他真實地改寫了歷史。

禁酒法案的核心,其實是建立在「糾正個人行為」的邏輯之上。它所針對的不是重大刑事犯罪,像謀殺、搶劫,而是將「喝酒」視為一種導致家庭與社會秩序崩壞的個人選擇——尤其是酗酒過量、醉後失控所引發的不當行為,例如家庭暴力、失職、賭博等。

然而,這項法令實施後卻引發不少爭議。因為根據當時的但書條款,每個人仍被允許在家中自製多達 200 加侖的酒,約為757 公升,相當於 1,000 瓶標準的 750 毫升葡萄酒,每天每戶人家可合法飲用 2.7 瓶葡萄酒。也就是說,禁酒法其實並未全面禁止酒精本身,而是投注大量國家資源,在管理與限制個人的選擇行為。總而言之,有非常多的社會行為研究證實,禁酒令在美國的歷史是失敗的法案。

▎我那位來自法國的公公

我先生是德法混血的第二代移民,而他的父親——也就是我那位來自法國的公公,童年正值那段既受限制又充滿創意的禁酒時代,也因此累積了不少妙趣橫生的回憶,成為他晚年最愛講述的故事來源。

我們長年住在西岸,與他相隔東西兩地,見面的機會不多。每次回東岸探望他,他總愛談起那些酒禁時期社會曾經發生過的趣事,說起來眉飛色舞、神采奕奕。雖然那時我剛移民美國,對那段歷史所知甚少,但他的表情與語氣卻深深印在我心裡,成了我對禁酒時代最初的印象,也開啟了我對那段歷史的好奇與探索。

他曾說過,鄰居有位剛從法國來的親戚,因英文不好、技藝無法派上用場,只好當私酒司機(bootlegger driver),冒險在夜裡送酒到酒吧與俱樂部。等生活穩定後,他才轉行謀得正職。這些故事,在我們後輩眼中,不只是移民初期的波折,更有辛酸與無奈。

家族因深受法國飲食文化影響,對美食與飲品的品質相當講究。公公的父親也在家釀啤酒,另一位親戚甚至擁有全銅打造的蒸餾器,能將水果酒轉化為烈酒。這些都是禁酒時期的「生存之道」,也成為家族歷史中最具風味的一頁。

他重複講的笑話之一,就是說到果汁與乾燥葡萄磚的那些「此地無銀三百兩」的包裝警語時,那種既得意又開懷的神情。因為當年雖然禁止釀酒,但葡萄商人仍透過販售「果汁或乾燥葡萄磚」,而這些包裝上總會特別「警告」消費者:

「請勿將葡萄磚溶解於一加侖水中,並靜置二十天,否則會變成酒。」

「嚴禁將果汁加入酵母,然後溫水攪拌十下後放進冰箱,否則可能釀成酒精飲品。」

這種欲蓋彌彰的標語,對當時渴酒的人來說,簡直是天降指示牌——人人都知道該怎麼「不要」做。這些說明書,將那些原本對釀酒完全無知的普通人,教育成為家家戶戶都知道要如何的自釀酒。

今天回想起這些故事,我才明白,公公那些似笑非笑的回憶,不只是個人童年的風景,也是家族落地生根的見證。禁酒時代所帶來的創造力、對法律的挑戰與對飲酒文化的堅持,都深深烙印在美國的歷史中。

▎葡萄農意外的活路

另一方面,家庭釀酒的需求也意外帶來另一條活路。大量東岸的歐洲移民、特別是義大利裔居民,早已習慣在家自釀葡萄酒。他們開始從西岸的加州葡萄園大量訂購新鮮葡萄,形成跨州供應鏈。

這股「家庭釀酒熱」不僅拯救了加州許多葡萄農,也帶動種植面積迅速擴張。納帕(Napa)傳奇人物羅伯特‧蒙大維(Robert Mondavi)的父親切薩雷‧蒙大維(Cesare Mondavi),當年正是經營鮮葡萄銷售與運送的中介商,為了掌握更好的貨源,還舉家搬遷到加州。某種程度上,這正是日後蒙大維酒業王國的起點。

禁酒令雖然讓酒精消失在市場上,卻意外地為加州葡萄產業的下一代,種下了根基。在禁酒令實施初期的五年間,加州用於種植釀酒葡萄的土地反而擴增了數倍。金粉黛葡萄(Zinfandel)在長途運輸至美國東岸市場時容易腐爛,因此許多種植者改種更耐運輸的品種如:阿利坎特·布歇(Alicante Bouschet),1920 年第一年起,就有超過 26,000 輛火車車廂滿載加州葡萄出貨。到了 1927 年,這個數字突破 72,000 輛,僅是運往紐約的葡萄量,就多到讓鐵路公司不得不擴建貨運終端站。

運量爆增,價格也水漲船高。禁酒令前,一噸的價格不到 30 美元,到了第四年,竟飆升至 375 美元。

儘管在禁酒令期間,酒磚支撐了納帕谷葡萄酒業的生存,但由於大量種植「耐運送、糖分高、果皮厚」的 Alicante Bouschet 葡萄,卻也導致美國葡萄酒在隨後數年間名聲不佳。直到 1976年巴黎品酒會,才重新贏回國際聲譽。

這項全國性的法令一實施就是十三年,直到 1933 年才宣告解除。然而,禁酒令帶來的影響遠不止於此。

由於美國實行聯邦制度,各州可自行訂定法規,因此即使聯邦政府宣布解禁,全面恢復合法販酒的過程緩慢,一州一州慢慢來,而延續了近三十年。直到 1966 年,美國才真正全面解除禁酒相關的法律限制。

這段漫長的禁酒時期,讓美國的葡萄酒產業陷入沉寂。酒莊大批關閉、技術停滯、人才流失。酒禁實施前,全美有超過 2,500 家酒莊,加州佔有大約700 家;解除時,只剩不到 100 家倖存。美國釀酒產業也因此落後全球約三十年。

不僅如此,禁酒令也對社會治安帶來極大衝擊。以紐約為例,1920 年時登記在案的罪犯僅 84 人,到了 1927 年暴增至 700 人。當時法院約有一半的案件與違反酒禁有關。原本設計用來「糾正個人行為」的法律,卻讓執法資源被大量挪用,對真正犯罪的追查反而被擱置,導致整體治安惡化,國家也付出了龐大的社會成本。

▎健康的選擇

我一直對於美國發起禁酒這個活動感到非常的好奇,這麼美好的東西為什麼需要禁止它呢?直到有天晚上,很少喝調酒的我被一杯「調酒」制伏,我只喝那麼一杯,醉感遺留到隔天清晨十點鐘,頭腦依舊不清醒,原來吧台在調酒時是不用量杯的,非常容易加入過多「基底烈酒」,所以酒精比例難計。

與葡萄酒一起下肚的食物,會減緩酒精的吸收,若是我們仔細品鑒葡萄酒,慢慢等待葡萄酒在口中的變化,而不是急著吞下肚,非但健康也同時能喝出葡萄酒的價值。一杯裝滿風味的酒,若沒有經過兩頰、舌尖跟上顎,等同於錯過了風味,把 50 美元的酒喝成 15 美元的價值,而我們付高價來買酒,不就是為了要它更多的風味嗎?

葡萄酒有種「優雅」的氣質。它酒精濃度不高,天然發酵,在口腔中有各種結構感,例如酸度刺激兩頰,或單寧在上顎留下砂紙感,又或是絲滑柔順,適合搭配料理,增加整體食物口感。不像一些甜甜的烈酒,掩蓋了高濃度酒精的殺傷力。一來一往之間,葡萄酒成了講究生活與養生者的首選。

而蒸餾酒則豪邁得多。像白蘭地、威士忌、伏特加、龍舌蘭,濃度高、味道烈,一不小心就喝過頭。這類酒常與「我要放鬆一下!」的情境綁在一起,而不是慢慢啜飲、佐餐的節奏。久而久之,葡萄酒和烈酒彷彿活在平行宇宙:一個講品味,一個求痛快。

釀造葡萄酒需要對風土與氣候的理解、對葡萄品質的掌握,以及熟成細節的拿捏,是一門仰賴自然、但極其講究的藝術與科學結合。

烈酒製程則務實許多,讓酒可以長久保存。只要原料能發酵,就能蒸餾。某批葡萄酒即使沒達標,也可能在火焰與銅鍋中重生為一瓶白蘭地。你手中的這杯,也許正是某桶失敗葡萄酒的華麗轉身。(未完)

我的收藏

我的收藏

所有書籍

所有書籍  商業理財

商業理財  親子教養

親子教養  文學小說

文學小說  人文科普

人文科普  藝術風格

藝術風格  心理勵志

心理勵志  健康生活

健康生活  飲食食譜

飲食食譜  資訊語文

資訊語文  漫畫

漫畫